東京都立大学附属高等学校同窓会

東京都立大附属高校同窓会が運営するページです。

www.yagumokai.org/index.html

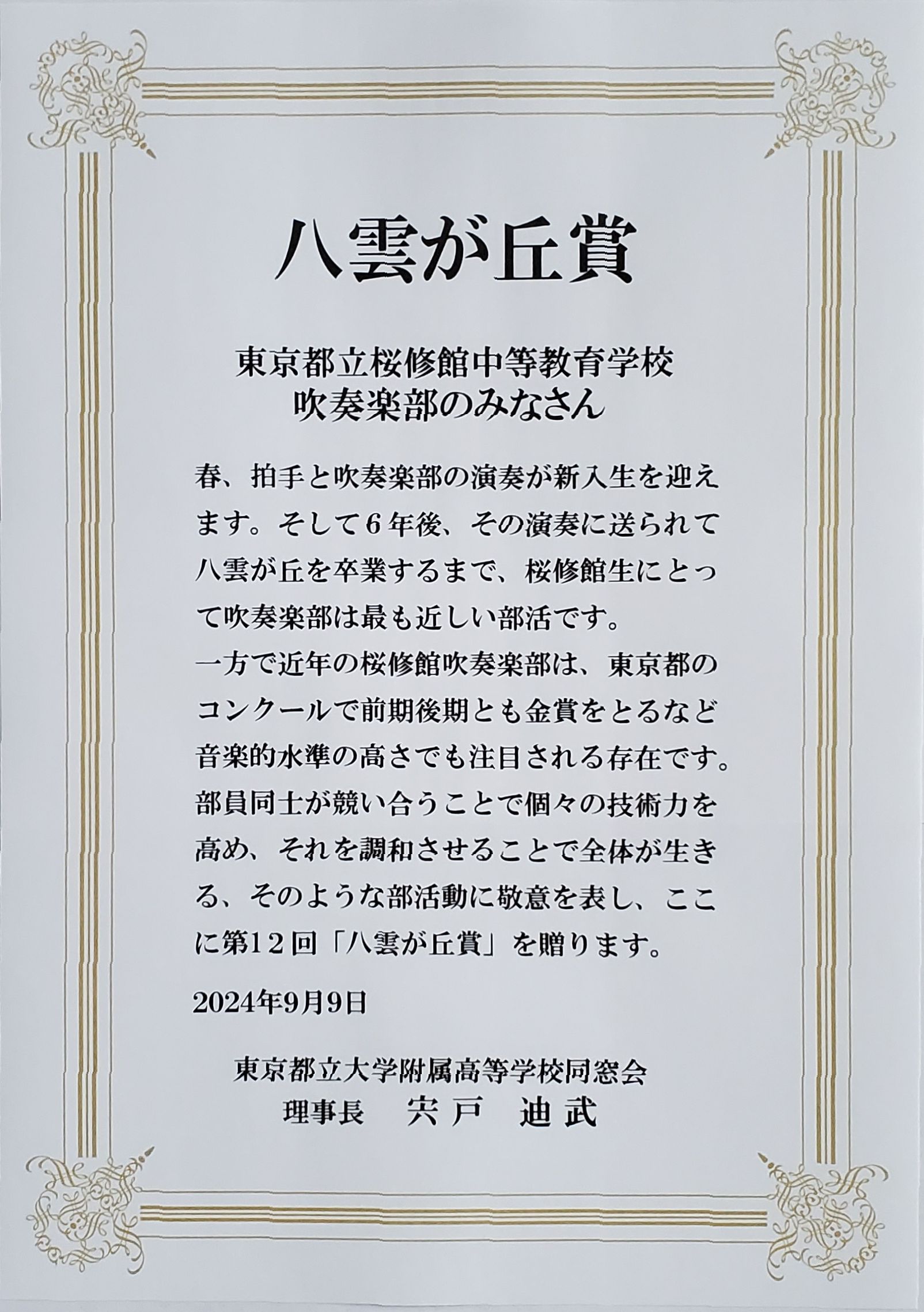

第12回を数えた「八雲が丘賞」は吹奏楽部が受賞しました。校内で最多の部員数を誇る部の初の受賞です。ちなみに、これまでの受賞は次の13団体でした。

日本文化部茶道部門、フィールドワーク部、写真部、美術部、科学部、創作部、前期サッカー部、前期女子バスケットボール部(奨励賞)、日本文化部かるた班、軽音楽部、美術部(2回目)写真部(奨励賞)、陸上競技部。

◇

吹奏楽部の前身は、1964年頃に有志によって結成された「吹奏楽同好会」(吹同)です。中学時代のブラバン経験や、楽器好きの生徒の集まりでしたが、正式なクラブ活動として認められるまでの数年間は、練習場所や発表の場にも苦労したようです。しかし、それが今の吹奏楽部の活発な活動の基礎となっていると思います。

現在の吹奏楽部は音楽的水準も高く、近年だけでも次のような受賞歴があります。B組というのは35名までの編成、東日本部門は30名までの編成です。

〇東京都中学校吹奏楽コンクール東日本部門

2023年 銀賞

2024年 金賞

〇東京都高等学校吹奏楽コンクールB組

2023年 金賞

2024年 金賞・最優秀賞